|

Gustav Schenk: Das

leidenschaftliche Spiel.

Schachbriefe an eine Freundin

Man muß Gustav Schenks kurzen Briefroman

"Das leidenschaftliche Spiel" wohl zu den

vergessenen Schachbüchern zählen. Das verwundert

in mehrfacher Hinsicht. Immerhin ist das Büchlein

in verhältnismäßig hoher Auflage erschienen

– mir liegt die erste Auflage vor, "Erstes

bis Fünftes Tausend"; ob es eine zweite gab,

entzieht sich meiner Kenntnis –, und wurde zudem

unter dem Titel "The Passionate Game" ins

Englische übertragen. Von seiner relativ weiten

Verbreitung zeugt auch das regelmäßige Auftauchen

bei Ebay, oft ein

guter Indikator für die Popularität eines

Werkes.

Schenk (1905-1969), sowenig man von ihm

erfahren kann, schien eine interessante und vielseitig

interessierte Person gewesen zu sein. Kein geringerer

als Ernst Jünger korrespondierte mit dem Drogenexperten

[1] und empfing einige Besuche

Schenks während des Kriegsherbstes 1944 in Kirchhorst,

wo man, von Fliegeralarm und Bombengedröhn umgeben,

von Katastrophe und Tod, "über die berauschende

Kaktee Payotl" spricht, "sodann über

ein dreißigtägiges Fasten, zu dem er Vorbereitungen

trifft" oder: "Sodann mit Schenk im Atelier

von Grethe Jürgens" – einer bekannten

Malerin der Neuen Sachlichkeit [2],

die übrigens die acht Farbtafeln im vorliegenden

Buch beisteuerte – "dort Unterhaltung über

die Pflanzen der Moore und Halligen" [3].

Fast mag es enttäuschen, keine Erwähnung eines

gemeinsamen Schachspiels vorzufinden; immerhin teilte

Jünger, dem nur wenige Tage später der verstorbene

Vater beim Schachspiel im Traum erscheint, die Passion

für das - nun warum nicht -, für das leidenschaftliche

Spiel.

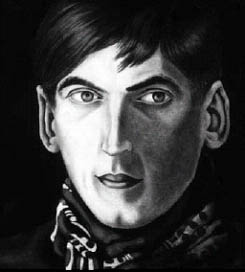

Grethe Jürgens:

Bildnis Gustav Schenk. 1931. Öl auf Leinwand

(Bildquelle: http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2001/0394/pdf/abbmbil-sw.pdf)

Vor allem aber verblüfft die heutige

Resonanzlosigkeit, weil Schenks "Schachbriefe an

eine Freundin" zu den besseren, zu den wohlüberlegteren

und tieferen Erklärungsversuchen zum Rätsel

Schach zählen. In keinem der gängigen Referenzwerke

findet es Erwähnung oder eine substantielle Besprechung

(und auch beim Googeln findet sich nichts). Dabei bedient

sich der Autor einer seit der Klassik und Romantik stets

wohlbewährten Form – man denke an den "Werther",

an Bettina von Arnims "Günderode", an

"Die gefährlichen Liebschaften": den

Briefroman. Erst 1934, zwei Jahre vor Schenks Werk,

feierte der philosophische Briefroman in Gestalt der

"Philosophie des Alltags. Briefe eines Philosophen

an ein junges Mädchen", verfaßt von

Franz Carl Endres, bemerkenswerte Verkaufserfolge. Möglicherweise

verdankt Schenk diesem Buch entscheidende Anregung;

vergleichende Analysen würden eine ganze Reihe

von Übereinstimmungen aufweisen.

Vordergründig will das kleine Buch

zweierlei sein: Geschichte einer verkannten Liebe und

Anleitung zur Erlernung des Schachspiels. Unter diesen

Gesichtspunkten ist es für uns weniger ergiebig,

auch wenn die Rahmenhandlung den ästhetischen Genuß

garantiert, auch wenn die Spieleinführung weniger

direkt und technisch sich darbietet als in den Hunderten

bekannten Erstlingswerken. Wirklich mitteilenswert wird

es als – in Anlehnung an Endres’ Untertitel

– "Briefe eines Schachphilosophen…".

Der Ich-Erzähler bekennt: "ich will Ihnen

ein Spiel zeigen und philosophiere" (31). Erst

am Ende lernen wir, daß die Motive nicht ganz

so selbstlos wie vorgegeben waren, daß jenes "Zauberspiel"

durchaus doppeldeutig, vieldeutig zu verstehen ist,

als Schach- und Liebesspiel. Mit den Tücken des

Schachs soll die an einen anderen verlorene Geliebte

zurückerobert werden, eine Rahmenhandlung, die

ob ihrer unerwarteten Wendungen zu überzeugen vermag.

An der Oberfläche freilich will der Verführer

"nur" in jenes Zauberspiel, "dieses größte

Spiel der Menschheit" einführen, "das

aber Ihre Sinne schärft, ihren Gefühlen eine

Atempause gewährt, das eisig und frostig ist oder

warm und glühend, ganz wie Sie es wünschen

und leiten, und das Sie ohne sichtbare Mühe den

Kampf lehrt, Kampf als Lebensgefühl, Kampf als

Grund aller Bewegung" (9). "Kampf", so

lautet denn auch das Zauberwort, an dessen hartem Klang

der Schreiber sich nicht satt hören kann. Auch

dieses Wort klingt in seinem Munde vieldeutig: im Spiel,

um die Geliebte, vor allem Kampf als Universalerklärung

aller Entwicklung – abgeleitete aus dem Schachspiel.

Das klingt zu deutlich nach Lasker (oder dem frühen

Jünger), um an einen Zufall glauben zu können

(vgl. auch S.35).

Erfüllt ist der Briefschreiber von

heiliger Ehrfurcht, die ihn zu fast absurden Überhöhungen

verleitet: "…daß das Schachspiel allein

den Glauben an die wunderbaren Kräfte des Menschen

stärken kann" (8). Es kann auch nicht erfunden

worden sein, nein, man muß es entdeckt haben,

schließlich ist es "ein Teil der Natur",

nicht anders als der Mensch selbst und unterliegt den

quasi-darwinschen Gesetzmäßigkeiten: "Sie

stehen nicht außerhalb, Sie sind ihren Gesetzen

unterworfen, Sie brauchen nur elementar zu reagieren,

Sie müssen nur kämpfen mit allen Mitteln Ihres

Instinkts, um gut Schach zu spielen" (10). Gut

bedeutet ganz offensichtlich nicht erfolgreich. Erst

nachdem die Ehrfurcht im Gegenüber erweckt wurde,

macht sich der Schreiber an die Regelkunde, beginnt

die Figuren, die Züge zu erläutern. Das ist

naturgemäß trockene Materie und kann nur

gelegentlich durch mystizistische Einfügungen verklärt

werden. Etwa wenn er im Springer "ausschweifende

Phantasie, Härte, Zartheit, Macht und Zauber des

Schachs beschlossen" sieht oder in der Dame das

"Symbol Ihres Geschlechtes überhaupt. Sie

ist nicht die bestimmte mit Namen zu nennende Dame,

sie ist Prinzip einer Naturmacht" (24).

Auf den nächsten Dutzend Seiten

gibt Schenk ein erstes Spielbeispiel und wählt

dafür das altbekannte Seekadettenmatt:

- e4 e5

- Sf3 d6

- Lc4 h6?

- Sc3 Lg4?

- Sxe5! Lxd1

- Lxf7 Ke7

- Sd5+#

Schwarz vernachlässigt seine Figurenentwicklung

und erleidet demzufolge – das ist die uralte Lehre

aus dieser Miniatur – eine satte Niederlage.

Nebenbei erläutert er Rochade, en-passant-Regel

etc. und auch da muß er mit geheimnisvollem Geraune

seine junge Partnerin bei der Stange halten. "Wir

haben es wirklich so weit gebracht, daß wir meinen,

ein Spiel sei eine milde Art von Betäubungsmittel,

das man im schläfrigen, halbwachen Zustand ohne

die geringste innere Beteiligung anwenden dürfte,

hemmungslos, ohne Verantwortung, zum Amüsement,

um die Seuche der Langeweile vergessen zu machen. Doch

das Schach ist kein Spiel unserer Zeit. Es entstammt

alten, reichen Kulturen, die die Zivilisationskrankheit

Langeweile nicht kannten und die ein Kampfspiel mit

dem gleichen Einsatz der Kräfte, mit der gleichen

Anspannung einer für alles gerüsteten Seele

ausübten, wie einen ernsthaften Kriegshandel, der

über Tod und Leben entschied" (31). Ganz gleich,

ob das stimmt, es ist trotzdem wahr! "Sie wissen

es – ich will Ihnen den Sinn des Schachspiels deutlich

machen. Es soll Ihnen ein jetzt noch fremdes, erregendes

Gefühl zurückbleiben, das sie nie wieder loswerden

können, solange Sie ein Schachbrett sehen: es ist

die ernste, fast tragische Erkenntnis von der unerbittlichen

Konsequenz einer Handlung, die weit über ein Spiel,

wie wir es aufzufassen gewohnt sind, hinausgeht"

(48).

Bereits aus solchen Äußerungen

wird deutlich, wie wenig seine Spielauffassung mit dem

wissenschaftlich betriebenen Schach, dem professionell

betriebenen Schach gemein hat. Insbesondere das Erforschen

von Eröffnungen, von ungezählten Varianten

und Untervarianten kann den Beifall des beseelten Spielers

nicht finden, der gerade das Irrationale, das Unvorhergesehene,

die Phantasie aller eisernen Logik und Rechenkunst vorzieht.

"Was kam dabei heraus? Trocken gebackene Remisspiele,

krampfhaft gehaltene, von der Forschung erzwungene Gleichgewichtslagen,

Annäherungen an das Gleichgewicht, das es im Schach"

– und nun folgt die vielleicht tiefste Stelle des

Buches – "das es im Schach ja nicht gibt"

(51). Mit diesem bemerkenswerten Satz widerspricht Schenk

aller bisherigen und zukünftigen Schachtheorie

seit Steinitz. "Das Schach ist ein Kampfspiel,

in ihm gibt es keinen Ausgleich und keine Gleichgewichtslage"

(16). Offensichtlich kann der minimale Anzugsvorteil

hier nicht gemeint sein, nein, besagtes Ungleichgewicht

stammt aus anderer Quelle. Der Versuch durch systematische

Forschung ein Gleichgewicht herzustellen entspricht

einem auf Nivellierung ausgerichteten Geist des Zeitalters.

Tiefer jedoch ist das Pantha Rei, das sich im dauerhaften

Kampf der Gegensätze manifestiert. Es ist das Gesetz

schlechthin, "das in der menschlichen Natur ebensogut

herrscht, wie im Kristall oder im Aufbau der Welt"

(52). Und wo das Gleichgewicht doch entsteht, dort muß

man es bewußt stören, z.B. durch ein Opfer,

durch ein Gambit! Hier ist es das Evans-Gambit. Je fragwürdiger,

desto reizender. Natürlich darf dann nicht der

halbe Punkt das Ziel der Partie sein, sondern das Erlebnis

desselben. "…mein Ehrgeiz geht nur dahin,

die Atmosphäre eines atemberaubenden Spieles wiederzugeben"

(56).

Exkurs

Wie tief das Vorurteil einigen Gambits

(z.B. Evans-Gambit, Blackmar-Diemer-Gambit, Albins Gegengambit)

gegenüber im Gedächtnis der professionellen

Spieler verankert ist, zeigt eine Bemerkung Peter Heine

Nielsens (NIC 8/2003. S. 47ff.), der soeben ein Evans-Gambit,

eine denkwürdige Partie, gegen Nigel Short knapp,

äußerst knapp, überstand. Schon nach

4. b4!! kann er sich nicht verkneifen, anzumerken: "Here

again, I’m not too impressed with the Englishman’s

sense of time. This was popular around 1860." Danach

entwickelt sich ein rasantes Spiel, in dem Heine Nielsen

ununterbrochen zu verteidigen hatte und Short leider

im entscheidenden Moment den Gewinnzug nicht fand.

Nigel Short - Peter Heine Nielsen

[C52]

Skanderborg 2003,

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.b4 Bxb4 5.c3 Ba5 6.d4

exd4 7.Qb3 Qe7 8.0-0 Bb6 9.cxd4 Nxd4 10.Nxd4 Bxd4 11.Nc3

Nf6 12.Nb5 d5 13.exd5 Bxa1 14.Ba3 Qe5 15.f4 Bd4+ 16.Kh1

Qe3 17.Nxd4 Qxb3 18.Re1+ Kd8 19.Be7+ Kd7 20.Nxb3 c6

21.d6 b6 22.Bxf7 c5 23.Nd2 Kc6 24.Nc4 Bf5 25.Ne5+ Kb7

[25...Kb5? 26.Re3 h5 (26...Ka5 27.Rg3±) 27.Bc4+

Ka4 28.Rg3±] 26.a4? [26.Re3! b5 27.Rg3 Be4 28.Rxg7

Nd5 29.f5 c4 30.Bxd5+ Bxd5 31.d7+-] 26...h5 27.Bxf6

gxf6 28.Bd5+ Ka6 29.Bc4+ Kb7 30.Bd5+ Ka6 31.Bc4+ Kb7

½-½

Der dänische Großmeister läßt

sich anschließend zu jener aufschlußreichen

(und originellen) Äußerung hinreißen,

die so tief in das (fehlende) Abenteuerverständnis

des Profischachs blicken läßt: "After

the game my opponent said he wondered why the Evans

is so little played at top level. I think it’s

because it loses a pawn".

Schließlich wird auch das Endspiel

besprochen. Im Elementarsten, etwa einem einfachen Bauernendspiel,

sieht der Verfasser den "Sinn des Schachs offenbar"

werden, denn dort, "wo die Fülle der Figuren

nicht mehr verwirrt", wird "das Gerüst

des Schachs deutlich" und "im Gerüst

die organische Einheit des Spiels" (64). Mit derart

weisen Worten endet der technisch orientierte Vortrag

an die Geliebte. Im Abschiedsbrief sinniert der Schachphilosoph

über Wert und Sinn des Spiels. "Ich wollte

Sie sammeln und nicht zerstreuen, ich wollte Ihnen nicht

Selbstvergessenheit schenken, sondern Sie zum Kampf

rüsten" (65). Schach ist eben mehr als Zeitvertreib

und Belustigung, auch wenn der individuelle Spieler

das darin finden mag. Allein schon das historische Phänomen

stellt uns, die jetzigen Schachspieler, in eine lange

Tradition und die wiederum stellt die inhärente

Frage: Was spricht das Schach im Menschen an, da es

jahrtausendelang und in vielen verschiedensten Kulturen

wirkmächtig war und ist? [4]

Es ist das immer Aktuelle: "Der Inhalt des Schachspiels

wird unser Inhalt sein, der Kampf wird unserem

Kampfsinn entsprechen", ihr "praktischer Sinn"

ist es, zu "helfen, wahrhaftig zu spielen"

(67f.). Hätte das Wort "wahrhaftig" nicht

auch kursiv gesetzt sein müssen? Wahrhaftigkeit

und historische Bedeutsamkeit lassen sich in einem Wort

bündeln, ein Wort, welches dem modernen Menschen

sauer aufstoßen muß. Aber aus diesem Wort

bezieht das Schach seine Subversivität. Es lautet,

in seinen verschiedenen Schattierungen: Überflüssigkeit,

Sinnlosigkeit, Folgenlosigkeit oder eben auch: Verschwendung.

"Bedeutsam ist nur die großartige Verschwendung

von Kraft und Phantasie, die hier in Erscheinung tritt.

Zeit und schöpferisches Handeln sind scheinbar

ohne Nutzen vergeudet worden für ein – Spiel.

… Es ist aber immer ein Merkmal höchster Kultur

gewesen, verschwenden zu können, ohne nach dem

Nutzen zu fragen. Mit dem Schach werden keine äußeren,

keine sichtbaren Vorteile erlangt. Es ist aus einem

anderen Lebensbedürfnis entstanden, aus einem Übermaß

an Kraft" (69).

Gustav Schenk: Das leidenschaftliche

Spiel. Schachbriefe an eine Freundin. Schünemann

Verlag Bremen 1936, 92 Seiten, Mit 8 mehrfarbigen Bildtafeln

von Grethe Jürgens

--- Jörg Seidel, 07.03.2005 ---

[1]

Von ihm stammt u.a. der Klassiker: Das Buch der Gifte.

[2] http://www.fembio.org/frauen-aus/hannover/grethe-juergens.shtml

[3] Ernst Jünger: Sämtliche

Werke. Erste Abteilung. Band 3. Tagebücher III.

S. 306 und 312

[4] vgl. Metapsychik

des Schachs

Dieser Text ist geistiges Eigentum von

Jörg Seidel und darf ohne seine schriftliche Zustimmung

in keiner Form vervielfältigt oder weiter verwendet

werden. Der Autor behält sich alle Rechte vor.

Bitte beachten Sie dazu auch unseren Haftungsausschluss.

|

|